|

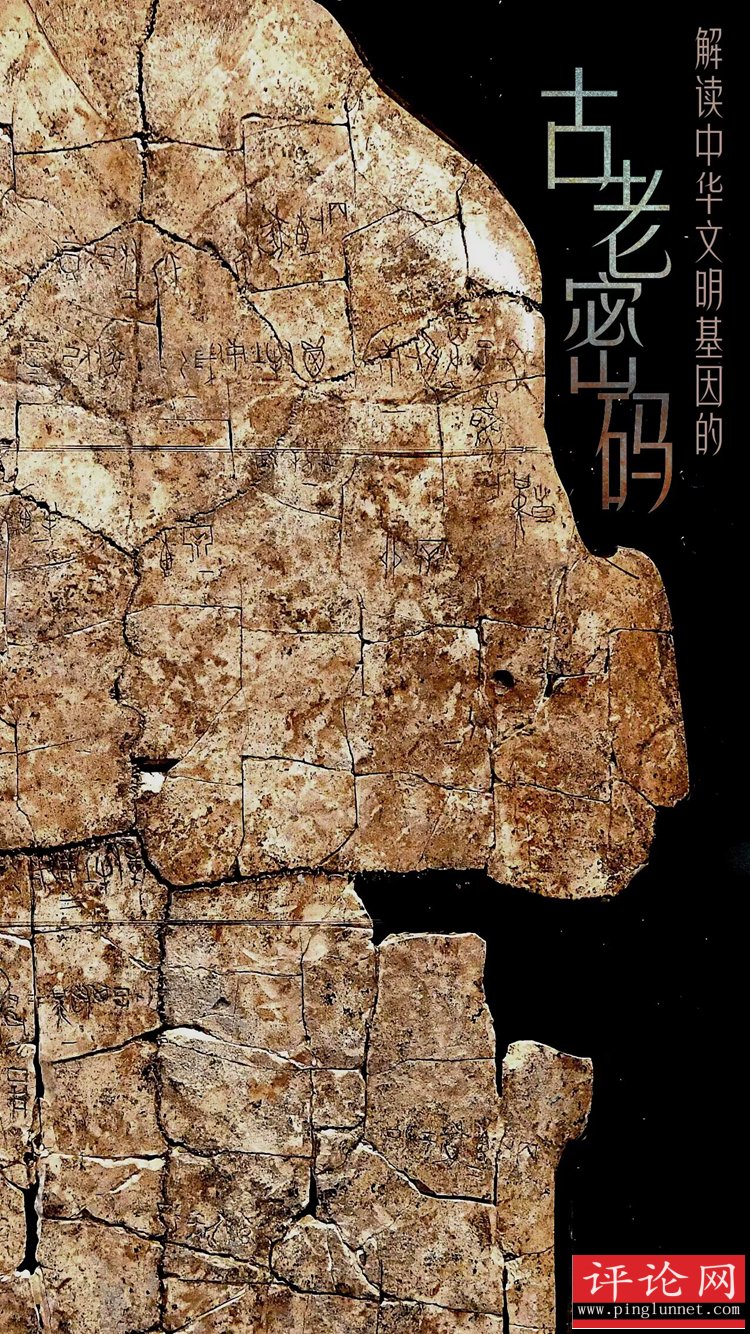

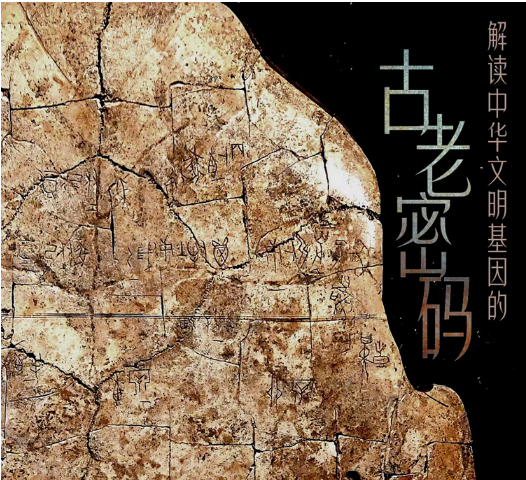

新华社郑州11月20日电 题:解读中华文明基因的古老密码——殷墟考古成果探查 新华社记者桂娟、袁月明、施雨岑 作为甲骨文的发现地,殷墟是我国历史上第一个文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。在诸多实证中华文明起源、形成、发展的关键遗址中,殷墟,无疑是浓墨重彩的一笔。 “殷墟我向往已久,这次来是想更深地学习理解中华文明,古为今用,为更好建设中华民族现代文明提供借鉴。”习近平总书记不久前在河南安阳殷墟遗址考察时感慨地说。 拨开历史的厚土,经过一代代考古工作者的上下求索,不断涌现考古成果的殷墟正持续传递出跨越三千多年的文明回响。

这是河南安阳殷墟宫殿宗庙遗址(2018年10月14日摄,无人机照片)。 新华社记者 李安 摄 实证商王朝,架构中华文明探源支点 初冬,穿安阳城而过的古老洹河涓流淌漾,迎着暖阳,泛起粼粼波光。 在洹河南岸,走过仿照甲骨文象形字“门”建造的大门,映入眼帘的便是殷墟宫殿宗庙遗址。游人往来不绝,期盼一睹它怀抱的“商王的宝藏”。

游客在河南安阳殷墟宫殿宗庙遗址内的妇好墓参观(2018年10月12日摄)。 新华社记者 李安 摄 在洹河北岸,考古工作人员正在为新近发现的一条大型东西向道路而欣喜不已。多条道路组成的路网、由交叉道路形成的“街区”等,让这座晚商都城的城市规划布局更为清晰。

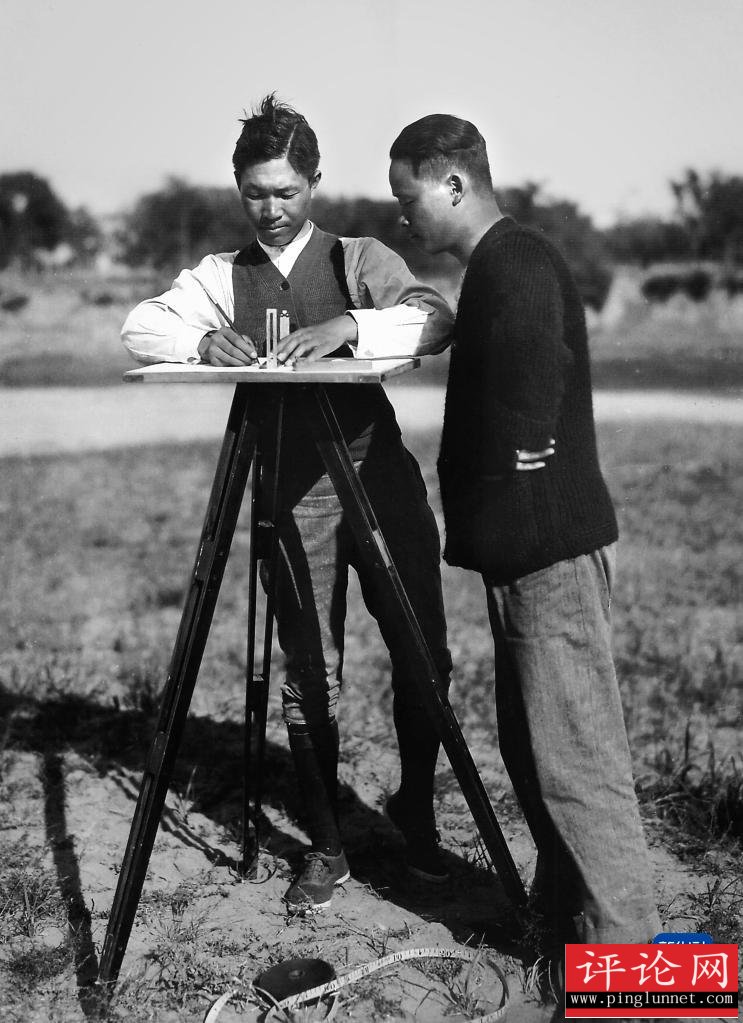

这是河南安阳殷墟遗址新发现的大型道路局部(2022年11月3日摄)。 新华社发(麻翛然 摄) 如今,提起殷墟,上至耄耋老人、下至垂髫小儿,都对后母戊鼎、妇好鸮尊等珍贵文物如数家珍。然而在20世纪初,人们对商王朝的认知仍停留在《史记》区区3000余字的记载中。 1928年10月13日,考古学家董作宾在位于安阳市西北郊的小屯村挥出第一锹,由此拉开中国考古人持续科学发掘殷墟的序幕。 在随后90多年时间里,一代代考古工作者躬耕田野,推本溯源,钩深索隐,用一锹一铲,层层揭开殷墟的“真容”。

董作宾(右)和李春昱在殷墟第一次发掘中测量绘图(资料照片)。 新华社发 气势恢宏的宫殿群、规模庞大的王陵区、高度发达的青铜器、系统成熟的甲骨文、分工明确的手工业体系……系统展现了商代社会文化面貌、商代文明发展成就。中国社会科学院考古研究所研究员、安阳工作站副站长何毓灵说:“殷墟考古实证了文献记载的商代历史。” 因为殷墟,中国信史上推至商代。 更重要的是,以殷墟为支点,建构起夏商考古学文化的时空体系,也为探究更早的文明提供了重要抓手。

参观者在河南博物院主展馆内拍摄展品妇好鸮尊(2020年9月24日摄)。 新华社记者 李安 摄 “殷墟的发现和确定,是探索商文化、夏文化及上溯中华文明起源的原点和基石。”中国社会科学院学部委员、中华文明探源工程首席专家王巍表示,殷墟上承四方汇集文明之趋势,下启连续不断、多元一体文明之格局,是中华文明进程中非常重要的环节。 甲骨蕴文脉,维系中华民族形成发展 习近平总书记在殷墟考察时指出,“殷墟出土的甲骨文为我们保存3000年前的文字,把中国信史向上推进了约1000年。”“中国的汉文字非常了不起,中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系。” 11月16日,中国文字博物馆续建工程和汉字公园正式面向公众开放。这座以文字为主题的国家级博物馆,系统展陈了中国文字的构形特征和演化历程,尽显中国文字文化之美。 行走在安阳的大街小巷,随处可见的甲骨文元素,也时刻昭示着这座城市与甲骨文的不解之缘。 《尚书》有云:惟殷先人,有册有典。文字,是文明产生的重要标志,也是文明传承的重要载体。 十九世纪七八十年代,小屯村的村民们发现了许多带有刻痕的龟甲、兽骨,便将其称作“龙骨”售卖给药铺做药材。他们或许怎么也想象不到,那些细小刻痕,正是汉字的源头——甲骨文。

游客在河南安阳殷墟博物馆观看展出的卜甲(2018年10月12日摄)。 新华社记者 李安 摄 1899年,国子监祭酒王懿荣偶然发现了“龙骨”上的神秘符号,经研究后认定其为比金文更古老的文字。甲骨文这才“三千年而一泄其密”。 资料整理、分期断代、文字考释、商史研究……120多年来,一代代学者薪火相传、接续探秘,解读中华文明的古老密码。 据相关专家介绍,截至目前,已发现的甲骨文总计约15万片,其中经科学考古发掘的有3.5万余片;单字数量已逾4000字,其中公认已识读的约占三分之一。 甲骨文中的商王朝,那样真实而鲜活:有外交征伐,也有饮食宴飨,有婚丧嫁娶,也有流星、日食、月食这样的自然天象…… “甲骨文具有极大的文物价值、史料价值和学术研究价值,是透视三千年前殷商社会生活的重要素材。”从事甲骨学研究数十载的中国社会科学院学部委员宋镇豪说,甲骨文不仅是可以“证经补史”的物质文化遗存,也是中华民族共同的文化记忆。 作为迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,甲骨文奠定了汉字的造字方法、方块形态和发展框架,历经三千多年演变而不改其形。它也是世界几大古文明中唯一的“活”到今天的古文字,任风云际会、王朝变换,仍旧生机勃勃。 根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔。 从殷墟的甲骨文一路而来,到金文、大篆、小篆,再到隶书、楷书,汉文字,成为中华儿女血脉相通的精神纽带和具有强大民族凝聚力的符号系统。 整装再出发 翻开时代新篇章 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文物工作,作出一系列重要指示。党的二十大报告指出,“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”“深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”。 安阳殷墟的考古研究、保护展示与活化利用工作,也翻开时代新篇章。 考古发掘与研究持续推进。洹北手工业作坊区发现大量铸铜、制骨、制陶生产、居住生活遗迹和分布有序的墓地,小屯宫殿宗庙区新发现大型池苑、水道及与之相关的建筑遗迹,殷墟王陵区发现围沟及大量祭祀坑等,让甲骨文中记载的“大邑商”面貌愈发清晰。

游客在河南安阳殷墟宫殿宗庙遗址内的车马坑参观(2018年10月14日摄)。 新华社记者 李安 摄 遗址保护形成合力。去年10月,重新修订的《河南省安阳殷墟保护条例》正式实施,从法律层面为殷墟保护提供支撑。据安阳市文物局局长李晓阳介绍,当地已建立起公安、内保、协管、网格员共同参与的群防群治体系,打造“大保护”格局。 “在29.47平方公里的殷墟遗址保护区划内,2650个高清摄像头、可随时出动的监控无人机、‘智慧殷墟巡更系统管理平台’等,共同构建起‘空地一体’智慧防控体系。”李晓阳说。 展示利用更是如火如荼。殷墟国家考古遗址公园、殷墟遗址博物馆、考古小镇等文旅项目稳步推进;甲骨文表情包、甲骨文雪糕、殷墟青铜器数字藏品等文创层出不穷;高规格国际学术研讨会、“一带一路”沿线国家甲骨文及中国古文字巡展等交流活动连年开展;殷墟元宇宙、全球甲骨文全息影像采集等数字化工程方兴未艾……

清华大学美术学院教授陈楠在位于清华大学的工作室内展示他设计发布的甲骨文表情包(2019年9月24日摄)。 新华社记者 李安 摄 三千多岁的殷墟,再次“活”起来更“火”起来,主体更加丰富、内容更加多样、形式更加鲜活、覆盖更加广泛,成为展示中华文明的重要窗口。 “殷墟的价值与中华文明灿烂成就得到国际社会普遍认同,为增进民族自信自强、促进文明交流互鉴提供了坚强支撑。”国家文物局副局长关强说,“下一步,我们将持续发力,全面推进殷墟文物工作高质量发展。” “深化中华文明探源工程、打造国家文化地标、提升中华文化国际传播能力……使命在召唤,殷墟在行动。”李晓阳说。 海报设计:赵丹阳 (责任编辑:佚名) |

高层论坛 | 省部长论坛 | 理论探索 | 强国论坛 | 党政建设 | 政策研究 | 军事纵横 | 区域发展 | 风云人物 | 时事观察 | 小康中国 | 海峡两岸 | 艺术纵横 | 文明时代 | 本站专访 | 房地产风云 | 外商投资 | 企业风云 | 城市评论 | 新闻评论 | 经济评论 | 时政论坛 | 国际论坛 | 民生论坛 | 深度看点 | 财经论坛 | 教育留学 | 传统文化 | 科技探索 | 母婴保健 | 征婚交友 | 时尚购物 | 评论电视 | 评论电台 | 民风民俗 | 国学儒风 | 妇女儿童 | 糖酒文化 | 航空航天 | 中评音乐 | IT数码 | 美食频道 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 黑龙江 | 湖南 | 安徽 | 山东 | 新疆 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 广西 | 甘肃 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 福建 | 贵州 | 广东 | 青海 | 西藏 | 四川 | 宁夏 | 海南 | 台湾 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 运动竞技 | 新硬件时代 | 消防应急 | 雄安新区 | 粤港澳大湾区 | 一带一路 | 物联网 | 欧洲频道 | 非洲频道 | 亚太聚焦 | 两会频道 | 澳洲频道 | 国际经济 | 美洲频道 | 财富领袖 | 晚霞溢彩 | 人社保障 | 特色小镇 | 互联网+ | 国际交流 | 科技创新 | 实业发展 | 网络金融 | 产业联盟 | 脱贫攻坚 | 投资发展 | 智慧城市 | 科技工业 | 会议专题 | 聚焦海外 | 新疆建设兵团 | 民政工会 |

解读中华文明基因的古老密码——殷墟考古成果探查

时间:2022-11-21 12:02来源:新华网 作者:记者桂娟、袁月明、施 点击:

次

作为甲骨文的发现地,殷墟是我国历史上第一个文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。在诸多实证中华文明起源、形成、发展的关键遗址中,殷墟,无疑是浓墨重彩的一笔。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:西藏当雄墓地出土石质黑白围棋子

- 下一篇:长江口二号古船成功打捞出水

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 精彩文章

-

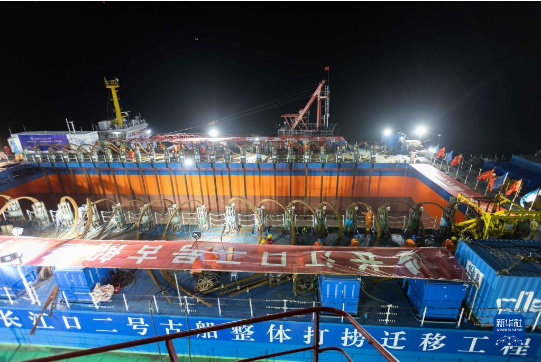

- 长江口二号古船成功打捞出水

采用世界首创的“弧形梁非接触文物整体迁移技术”, 我国迄今水下考古发现的体量最大的...

- 解读中华文明基因的古老密码——殷墟考古成果

作为甲骨文的发现地,殷墟是我国历史上第一个文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都...

- 西藏当雄墓地出土石质黑白围棋子

这一吐蕃时期的墓地出土石质黑白围棋子、漆器残片、纺织物等,表现出与中原文化的密切...

- 西藏考古发现距今约4000年的史前聚落遗址

玛不错遗址代表了一种新的考古学文化类型,对建立西藏史前考古学文化的序列、探索人类...

- 西藏考古发现史前早期人类活动遗址

发现石片工业、细石叶工业两种石器技术类型,推测为两个不同时期人类活动的遗存。...

- 入选“百年百大”的晋宁石寨山古墓群 考古发

“百年百大考古发现”终评结果10月18日在第三届中国考古学大会开幕式上公布,晋宁石寨...

- 长江口二号古船成功打捞出水

- 中央文献网

- 中国全国人大

- 中央统战部

- 中共中央党校

- 毛主席纪念堂

- 邓小平纪念馆

- 中国台湾网

- 中央档案馆

- 中央综治委

- 中央编制办

- 中国全国政协

- 最高人民法院

- 全国最高检

- 解放日报网

- 中国外交部

- 中国国防部

- 中共青年团

- 国家发改委

- 中国教育部

- 中国科技部

- 中国工信部

- 中国国家民委

- 中国公安部

- 中国监察部

- 中国民政部

- 中国司法部

- 中国社保部

- 中国国土部

- 中国环保部

- 中国住建部

- 中国交通部

- 中国铁道部

- 中国水利部

- 中国农业部

- 中国商务部

- 中国文化部

- 中国卫生部

- 国务院法制办

- 国务院新闻办

- 国务院扶贫办

- 国务院国资委

- 国家防腐局

- 中国人民网

- 中国新华网

- 中国经济网

- 中国政府网

- 中国网网站

- 中国光明网

- 中国日报网

- 美国美联社

- 俄通社塔斯社

- 法国新闻社

- 中国新闻网

- 中央联络部

- 紫 光 阁

- 中纪委监察部

- 路透社中文网

- 京东商城网

- 英国国通社

评论网版权所有 ,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号-1

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号-1