|

新华社拉萨8月15日电 题:雪域筑丰碑 接力写传奇——来自“世界屋脊”的建设者之歌 新华社记者罗博、曹健、王沁鸥

“短短几十年,跨越上千年”,形容西藏和平解放70年来创造的发展奇迹,也许这是最生动的写照。 雪山蓝天铭记,高原大江为证。70年来,一代代建设者在“世界屋脊”克服高寒缺氧、条件恶劣等诸多困难,筚路蓝缕、艰苦奋战、开拓创新,用青春甚至生命,在城市乡村、深山峡谷、高寒牧区、广袤无人区,留下一串串艰辛的奋斗足迹,谱下一曲曲奋进的建设者之歌,也留下了一笔笔珍贵的精神财富。 雪域高原已换了人间,新一代建设者接过接力棒,在新时代续写着新的传奇。

这是一张拼版照片:左上图为1954年12月25日,康藏(今川藏)、青藏两条公路通车仪式在布达拉宫前举行(资料照片);左下图为横跨在拉萨河上的拉萨市区公路(2019年4月3日新华社记者晋美多吉摄,无人机照片);右上图为通往珠峰的公路(2017年5月19日新华社记者普布扎西摄);右下图为西藏航空有限公司成立并举行首航仪式(2011年7月26日新华社记者觉果摄)。新华社发 开拓之歌:“到祖国和人民最需要的地方去” “70年来,西藏发生了翻天覆地的变化,繁华的街道、延伸的公路、供氧的酒店等,都是西藏巨变的见证。”张国华的二女儿张小康满是感慨地说。 时光回溯,1950年的一天,中国人民解放军第十八军召开进藏誓师大会。官兵们惊讶地发现,会场还有一个小女孩——军长张国华刚满3岁的女儿难难。 “今天我把女儿带到会场,就是要表明我的态度。不但我要进藏,我老婆要进藏,就是我的女儿,也不留在内地,也要跟我们一道进军西藏。”张国华动情地表示。后来,难难成为进军西藏路上牺牲的第一个“战士”。 1951年5月23日,西藏和平解放。 当时的西藏一穷二白,百废待兴。进军西藏的人民解放军爬冰卧雪,修路架桥,开荒生产,第一座茶场、第一所新型学校等陆续开建,雪域高原唱响开拓建设之歌。进藏部队不住群众房,不吃群众粮,还帮村民把水缸添满,把衣服送给穷苦农奴,以真心换来真情。 在“世界屋脊”,在生命禁区,子弟兵让西藏人民第一次认识了什么是共产党,什么是人民军队。 集中力量办大事的优势,在高原得到淋漓尽致的展现。1954年,康藏、青藏公路建成通车,成为进出西藏的两条“大动脉”。康藏公路被称为“世界公路地质灾害的博物馆”,11万军民用“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的勇气与决心,牺牲2000多人,在雪域高原筑起“神奇的天路”。 从20世纪50年代开始,国家不断选派干部进藏工作。42年前,35岁的孔繁森写下“是七尺男儿生能舍己,作千秋鬼雄死不还乡”的条幅,毅然来到西藏。 为调查地方病成因,他爬到海拔5000多米的水源处取样;考虑到农牧民缺医少药,他下乡自带常用药相送;为保障收养的3名地震孤儿生活,他偷偷跑去医院献血…… 1994年,时年50岁的孔繁森因车祸殉职。当时,他的身上有两件遗物:8元6角钱和关于发展阿里经济的12条建议…… 青山悼赤子,雪域埋忠魂。高原建设先锋在艰辛中,谱下一曲曲开拓者之歌。 奋斗之歌:“总有种力量让我们心潮澎湃” 藏北双湖县是全国海拔最高县,平均海拔超过5000米,最低气温零下40摄氏度,空气含氧量仅为内地的40%左右,被称为“人类生理极限的试验场”。 1979年,双湖设立临时加油点。今年58岁的占堆是首任站长,在双湖初见时,其双手明显肿大的骨关节格外引人注目。 “极其艰苦的条件导致严重的风湿病,我双腿先后进行了8次手术,现在还得依靠拐杖行走。”占堆说,保供应的艰辛与付出远超想象:运趟油来回1000多公里,全是土路,每次拉油都要备上一两个月的糌粑;加箱油,需人工操作手摇加油泵半个小时,冬天满手冻疮是常态…… 42年过去了,站长已换到第5任,员工也换了一批又一批,而加油站却始终矗立在双湖。 “农牧民有需要,再难也得坚守!”第5任站长次旦巴宗深有感触地说,“加油站是高原不可或缺的‘生命输血站’,双湖医疗条件有限,一旦有人突发疾病须紧急加油快速外送。” “每当这时,心情久久难以平复,觉得我们的坚守很值!”次旦巴宗说。 在奔腾的雅鲁藏布江畔,相似的坚守故事也在发生。华能集团雅江公司林芝水电公司高级工程师王明友和同事们,已在林芝施工7年。 七载奋战,只为一条通往“莲花秘境”墨脱县的路。 墨脱县是全国最后一个通公路的县,三面被高大山脉阻隔,一旦大雪封山或发生泥石流等灾害,这里就成了“高原孤岛”。 2013年第一条进出通道扎墨公路通车,随后第二条通道派墨公路的修建也提上日程。 困难远超想象。派墨公路仅长68公里,却已修了7年,因地质条件复杂,很多路段修了断,断了修;沿线落差近3000米,一些施工人员频繁在高低海拔间“切换”,身体明显不适。“苦吗?答案是肯定的。但到这里来,就是要干一番事业的!”王明友说。

6月30日,工人在派墨公路老虎嘴隧道内进行二次衬砌施工。新华社记者 孙瑞博 摄 今年32岁的次旺顿珠是王明友的同事,曾随父亲跋山涉水背物资、徒步走出墨脱求学。“这是条意义重大的公路!”次旺顿珠说,爬雪山、过深沟,人背马驮运物资,充满艰辛和危险的翻山道,曾是多少墨脱人共同的心酸记忆,而现在又一翻山线路被打通,墨脱人进出即将有“双保险”。 在一批批建设者的不懈努力下,今日的西藏呈现出一派生机勃勃的繁荣景象:历史性消除绝对贫困,与全国一道建成小康社会,乡村振兴全面实施;2020年,西藏地区生产总值达1902.74亿元,较和平解放初期增长超320倍。 走进鲁朗国际旅游小镇,藏式建筑鳞次栉比,高山牧场、森林雪山与蓝天白云,共同组成一幅让人流连忘返的山水画。“看到藏族群众经营的民宿红红火火,不少老百姓在旅游区找到稳定工作,过上更好的生活,我发自内心地高兴。”广东省援藏干部胡雄英说。

6月28日,广东省援藏干部胡雄英(右)向经营家庭旅馆的藏族群众了解经营情况。新华社记者 孙瑞博 摄 2013年来到西藏,之后主动申请延长援藏期限,做完甲状腺手术不久又毅然返藏,只因他割舍不下旅游小镇的发展。“希望能将推动旅游小镇发展的设想一一实现,让其更上一层楼。”胡雄英说。 和胡雄英一样,自20世纪90年代以来,一茬接一茬,先后有9682名优秀干部前来支援西藏建设。操着天南地北的口音,带着高原特有的古铜色,他们同300多万高原儿女一道奋斗、一道跋涉,用八方汇聚之力改变着高原,诠释着彰显中国特色社会主义显著优势的“援藏精神”。 每个时代有每个时代的使命,每一代人有每一代人的责任。当时代召唤与个人价值在雪山草原间汇聚,一曲曲催人奋进的奋斗者之歌激越奏响。 青春之歌:“这是片放飞梦想的热土” 有人说,青春是用来逐梦的;有人说,奋斗是青春最亮丽的底色;有人说,青春是义无反顾的奔赴与热爱。新时代的雪域高原上,无数年轻人筑梦、逐梦、圆梦。 33岁的德庆玉珍创立的机构聚焦为女孩、社区青少年等提供创新教育。 德庆玉珍先后考入江苏南通西藏班、北京大学,毕业后又赴美求学。 行走万里,德庆玉珍最惦念的仍是家乡。2015年,她坚定地回到拉萨创业。彼时,“公益创业”在西藏还是超前的概念,但她和伙伴们坚持了下来,因为她始终牢记初心:用自己的所学,为教育公益领域带来改变。

2016年6月12日,德庆玉珍(左二)与同伴在拉萨参加活动(资料照片)。新华社发 德庆玉珍怀揣梦想返藏,而29岁的张庆冲,他的新梦想是在西藏筑起的。5年前,他来到西藏工作。一次偶然机会,让他开始走访健在的十八军老战士及其后人。在这一过程中,他对信仰与梦想有了更深理解。 “许多老同志进藏时不讲条件,不提要求,需要他们去哪儿,就去哪儿,并始终保持革命乐观主义精神,为的就是建设一个新西藏。”张庆冲说。 张庆冲特意将“老西藏”的故事整理成党课,四处义务宣讲。他尤其喜欢去学校讲,孩子们也总是听得入神。“这些创业者、建设者的故事,值得认真倾听、不断传播。哪怕讲几十年,我也愿意坚持下去。”张庆冲说,这是他的使命与梦想。 70年弹指一挥间,“新西藏”被时代不断赋予新的内涵,而建设者的初心仍然血脉相传。“90后”小伙赵卫星曾参与川藏铁路拉林段藏木特大桥修建,他和项目部小伙伴平均年龄29岁,多是“90后”。

6月17日,试运行的复兴号列车行驶在川藏铁路拉林段藏木特大桥(无人机照片)。新华社记者 普布扎西 摄 “年轻就是用来拼搏的。能参与川藏铁路建设,既是沉甸甸的责任,也是难得的人生经历。”他说,“在攻下一个个世界级、全国级难题中,大家学到新知识,积累下宝贵经验,下一步转战川藏铁路雅林段,我们有信心、有决心继续为高原铁路建设贡献一份力量。”

2020年9月20日,中铁十一局工程技术人员在川藏铁路拉林段藏木特大桥上铺轨。新华社记者 觉果 摄 今天的西藏日新月异,新一代建设者在更广阔的舞台上,续写着一首首无限可能的青春之歌。 时代大潮中,精神总是历久弥新。“老西藏精神”“两路精神”“孔繁森精神”“援藏精神”……滋养一代代建设者的精神丰碑在高原熠熠生辉。

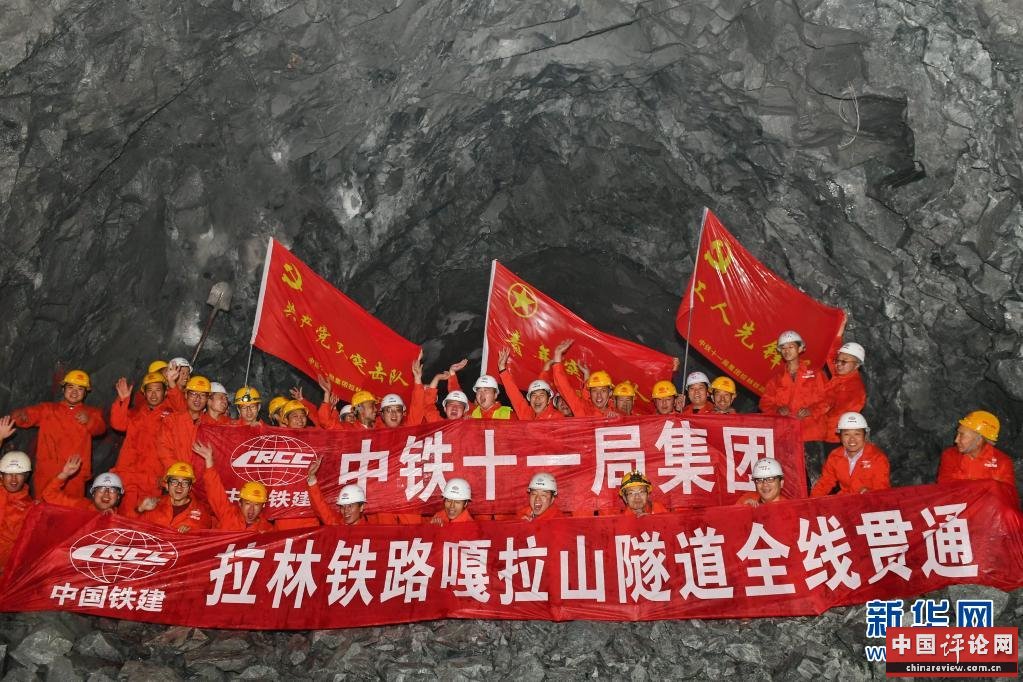

2018年4月7日,中铁十一局施工人员庆祝拉林铁路第一座隧道工程——嘎拉山隧道贯通。新华社记者 张汝锋 摄 (责任编辑:佚名) |

高层论坛 | 省部长论坛 | 理论探索 | 强国论坛 | 党政建设 | 政策研究 | 军事纵横 | 区域发展 | 风云人物 | 时事观察 | 小康中国 | 海峡两岸 | 艺术纵横 | 文明时代 | 本站专访 | 房地产风云 | 外商投资 | 企业风云 | 城市评论 | 新闻评论 | 经济评论 | 时政论坛 | 国际论坛 | 民生论坛 | 深度看点 | 财经论坛 | 教育留学 | 传统文化 | 科技探索 | 母婴保健 | 征婚交友 | 时尚购物 | 评论电视 | 评论电台 | 民风民俗 | 国学儒风 | 妇女儿童 | 糖酒文化 | 航空航天 | 中评音乐 | IT数码 | 美食频道 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 黑龙江 | 湖南 | 安徽 | 山东 | 新疆 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 广西 | 甘肃 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 福建 | 贵州 | 广东 | 青海 | 西藏 | 四川 | 宁夏 | 海南 | 台湾 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 运动竞技 | 新硬件时代 | 消防应急 | 雄安新区 | 粤港澳大湾区 | 一带一路 | 物联网 | 欧洲频道 | 非洲频道 | 亚太聚焦 | 两会频道 | 澳洲频道 | 国际经济 | 美洲频道 | 财富领袖 | 晚霞溢彩 | 人社保障 | 特色小镇 | 互联网+ | 国际交流 | 科技创新 | 实业发展 | 网络金融 | 产业联盟 | 脱贫攻坚 | 投资发展 | 智慧城市 | 科技工业 | 会议专题 | 聚焦海外 | 新疆建设兵团 | 民政工会 |

雪域筑丰碑 接力写传奇——来自“世界屋脊”的建设者之歌

时间:2021-08-15 17:24来源:新华网 作者:记者罗博、曹健、王沁 点击:

次

“短短几十年,跨越上千年”,形容西藏和平解放70年来创造的发展奇迹,也许这是最生动的写照。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 精彩文章

-

- 习近平讲述的故事|红岩精神

在风雨如磐的斗争岁月,一批革命先辈展现出坚如磐石的理想信念、不屈不挠的斗争精神...

- 雪域筑丰碑 接力写传奇——来自“世界屋脊”

“短短几十年,跨越上千年”,形容西藏和平解放70年来创造的发展奇迹,也许这是最生动...

- “五老”说事解民忧

在任泽区,像王桂霞这样的“五老”调解员共有759人,他们都是“五老”身份。通过“说...

- 瞭望·治国理政纪事丨领航健康中国建设:为了

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,凝聚起伟大复兴的磅礴伟力,奋力推进健康中...

- 习近平总书记这样与青年谈心

长图丨尺牍情深!习近平总书记这样与青年谈心...

- 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章

《总结党的历史经验,加强党的政治建设》。...

- 习近平讲述的故事|红岩精神

- 中央文献网

- 中国全国人大

- 中央统战部

- 中共中央党校

- 毛主席纪念堂

- 邓小平纪念馆

- 中国台湾网

- 中央档案馆

- 中央综治委

- 中央编制办

- 中国全国政协

- 最高人民法院

- 全国最高检

- 解放日报网

- 中国外交部

- 中国国防部

- 中共青年团

- 国家发改委

- 中国教育部

- 中国科技部

- 中国工信部

- 中国国家民委

- 中国公安部

- 中国监察部

- 中国民政部

- 中国司法部

- 中国社保部

- 中国国土部

- 中国环保部

- 中国住建部

- 中国交通部

- 中国铁道部

- 中国水利部

- 中国农业部

- 中国商务部

- 中国文化部

- 中国卫生部

- 国务院法制办

- 国务院新闻办

- 国务院扶贫办

- 国务院国资委

- 国家防腐局

- 中国人民网

- 中国新华网

- 中国经济网

- 中国政府网

- 中国网网站

- 中国光明网

- 中国日报网

- 美国美联社

- 俄通社塔斯社

- 法国新闻社

- 中国新闻网

- 中央联络部

- 紫 光 阁

- 中纪委监察部

- 路透社中文网

- 京东商城网

- 英国国通社

评论网版权所有 ,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号-1

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号-1