|

新华社长沙9月25日电 题:墙上的密码,心中的誓言——红军标语见证不变初心 新华社记者丁锡国、袁汝婷、余春生

井冈西麓,罗霄深处,革命的火种在这里燃起。 湖南炎陵县(时称酃县,后改为现名),属于井冈山革命根据地核心地区。90余年前,红军在此书写大量标语,唤起工农,激励军民,开展革命斗争。 是旗帜,更是号角——战火纷飞的年代,写在土墙上的文字,为何拥有如此强大的力量?又为何能历经风雨,保存至今? 标语背后有故事。故事里,有共产党人成功的密码,更有刻在人民心中的誓言。 言出必行,有诺必践 25岁的周介甫,毅然烧掉了自家的山林地契。他要把所有土地、粮食和财产分给贫苦农民。 那是1928年3月,酃县中村乡,3000余人聚集的一场军民诉苦大会上,这位地主家庭出身的共产党员,以一把火,燃起革命的决心。 周介甫身后,中村乡的房墙巷弄,到处写着“打土豪分田地”“有田分才(有)饭食”的红军标语。

这是湖南省炎陵县的红军标语博物馆内展出的标语“农民起来打土豪分田地”(8月23日摄)。新华社记者 陈泽国 摄 “红军是工农的军队”“共产党是无产阶级的政党”……在井冈山革命根据地初创阶段,红军每到一地就会书写大量标语,让人民群众了解什么是共产党,了解党的政策主张。

这是湖南省炎陵县的红军标语博物馆内展出的标语“红军是工农的军队”(8月23日摄)。新华社记者 陈泽国 摄 彼时,在“八分半山一分田”的酃县,红军访贫问苦,发现绝大多数田地掌握在地主手中,农民交租耕田,田租超过亩产一半,民不聊生。 一场轰轰烈烈的“插牌分田”运动由此拉开序幕——

这是湖南省炎陵县中村瑶族乡的房屋上绘制的“插牌分田”场景(8月24日摄)。新华社记者 陈泽国 摄 没收土豪劣绅的土地,由农民协会按家庭实际情况商定分配方案,一夜间,田土插上了写有农户姓名、面积、四界的小竹牌。 曾有亲历者回忆,一些分得土地的农民手捧泥土长久跪地、热泪盈眶,还有人夜晚就睡在田里……在一些村庄,千百年来饱受剥削的农民,在共产党带领下,翻身做了主人。 “月儿落西日出东,我们这里几时红?几时分得好田地,不还租债不受穷。”这首酃县口口相传的民谣,记录了当时人们对红军的信赖与渴盼。 当地的一些乡村老宅上,多年后仍保留着“红军主张不交租、不还债、不纳粮”“实行土地革命”等标语字样。 这些标语,见证土地革命的星星之火成燎原之势。 已是古稀之年的炎陵县水口镇水西村村民陈志平说,自己是“共产党分田养活的孩子”——因为20世纪50年代的土地改革,他和四个兄弟姐妹才能吃饱饭。 爷爷陈青云告诉他,秋收起义后,工农革命军来到水口镇休整、借宿。当时,水口镇传唱一首歌曲:“工农革命军,纪律最严明,爱护老百姓,保护小商人,说话要和气,买卖要公平,借物要归还,损坏要赔银……” 如今,炎陵县仍保存着“红军不损坏工农一点东西”等标语,共产党军队善待百姓的优良作风清晰可见。 “爷爷说,共产党的队伍,标语怎么写,就真的怎么做。”陈志平说,“他们不占老百姓的床铺,就睡在屋檐下,临走前还帮忙挑水灌满水缸,把屋子打扫干净,吃了家里的红薯,会把钱留在灶台上。” 言出必行、有诺必践的红军赢得了民心,“耕者有其田”的土地革命更让老百姓相信,跟着共产党才能过上好日子。 寥寥数字的标语,凝聚起民众强大力量。有亲历者撰文回忆当年情景:“锣鼓震天响,标语贴满墙,妻子送丈夫,父母送儿郎,昨天拿锄头,今日上战场。 ” 初心所系,民心所向 酃县农民石世林生前说什么也不肯拆掉塌了半截的旧土墙,因为,上面有一条“保巩红区,发动群众”的标语。 20世纪30年代,游击战争时期,时任湘粤赣特委书记兼游击支队政委的周里,在石世林家院墙上写下标语。红军主力长征后,国民党军队烧毁了石世林的房子。房屋的上半截墙体倒塌了,写着标语的下半截还在。 重修时,石世林拒绝了筑墙师傅“拆旧砌新”的提议,决意将新墙垒在半截旧墙上。去世前,他再三叮嘱后人:墙不可拆!至今,这堵标语墙还保存着。 20世纪50年代初,经文物部门普查,酃县尚保有红军标语1万余条。历经激烈持久的敌我斗争,这些标语为何能大量保存下来? 因为石世林的选择,也是无数老区人民的选择—— 1930年春天,红七军在石洲村村民黄海古家中写下“拥护苏维埃政府”等标语。红军长征后,国民党反动派闯进黄家,责令他限期清除。黄海古心中不愿,思索许久想出办法:在标语上刷了一层厚石灰。新中国成立后,他小心翼翼地剥开石灰层,红军标语保存完好,字字清晰。 白色恐怖下,策源乡良桥村的刘山春老人为保护主屋外墙上的“工农红军万岁”六个字,紧挨着墙体砌了一间茅屋,把标语遮得严严实实。1951年,为了让保护多年的标语重见天日,他又专门请人将茅屋拆除。 炎陵县霞阳镇江家试馆被称为“红军标语楼”。数十年里,这栋二层小楼几易其主,最拥挤时曾住过两户三代二十几口人,可墙上密密麻麻的红军标语至今完好无损。

这是湖南省炎陵县的江家试馆,部分红军标语在此就地保护(8月23日摄)。新华社记者 陈泽国 摄 49岁的刘红梅记得,20世纪70年代,母亲带着她和妹妹等搬进江家试馆,定下家规:墙上的标语谁也不许碰。母亲生前一直自己开窗、晾衣,就怕子女干活毛手毛脚,把墙上的字碰坏了。 2011年,炎陵县建成了全国第一家集中保护和展示红军标语的专题博物馆——红军标语博物馆。此前,文物工作者们在全县境内以先进技术完整揭取了339条标语,用于馆内展陈,其余的就地保护。

这是湖南省炎陵县的红军标语博物馆内展出的书写标语的工具(8月23日摄)。新华社记者 陈泽国 摄 普查、揭取和保护标语的过程历时数十年。其间,许多炎陵百姓一家几代宁居陋室也不拆屋重建,主动寻到文物保护部门提供线索,自愿配合工作,未曾提过任何要求。

这是湖南省炎陵县的红军标语博物馆(8月23日摄)。新华社记者 陈泽国 摄 什么样的力量,能让无数人有如此相同的默契? “看见标语,就像看见了红军;守护标语,就守住了共产党带给老百姓的希望。”红军标语博物馆馆长杨双艳说。 见字如面,守诺如初 2016年,潘军平第一次见到帮扶对象凌飞耀。20多前,他和凌飞耀的父亲有一段特殊的际遇。 20世纪90年代,时为工农红军在酃县革命活动纪念馆工作人员的潘军平等5人,负责普查县域内的红军标语。他们花了近两年时间,靠着自行车和一双脚,走遍所有乡镇,勘查拍照、测绘记录,有时一出差就是一两个月。

20世纪90年代,参与红军标语普查工作的潘军平(右二)在群众家走访时做记录(资料照片)。新华社发 在垄溪乡仙坪村农民凌昌甫家,潘军平发现了标语。那是1934年,两位红军战士路过时在房屋阁楼外墙上书写的。两位战士书写完标语后在凌家借宿。第二天一早,两人悄无声息地离开,给凌家留下了自己的口粮。 “当年,红军是为老百姓谋幸福的,你们来搜集和保护他们当年写的标语,也是为老百姓做事。”凌昌甫说。 7年前,凌昌甫的儿子凌飞耀被认定为建档立卡贫困户。机缘巧合,党员潘军平成了他的帮扶责任人。 此后,潘军平经常上门走访,按照国家相关政策帮助凌飞耀发展产业、修缮房屋、解决饮水困难,还给他送来黄桃苗,请技术员上门指导。

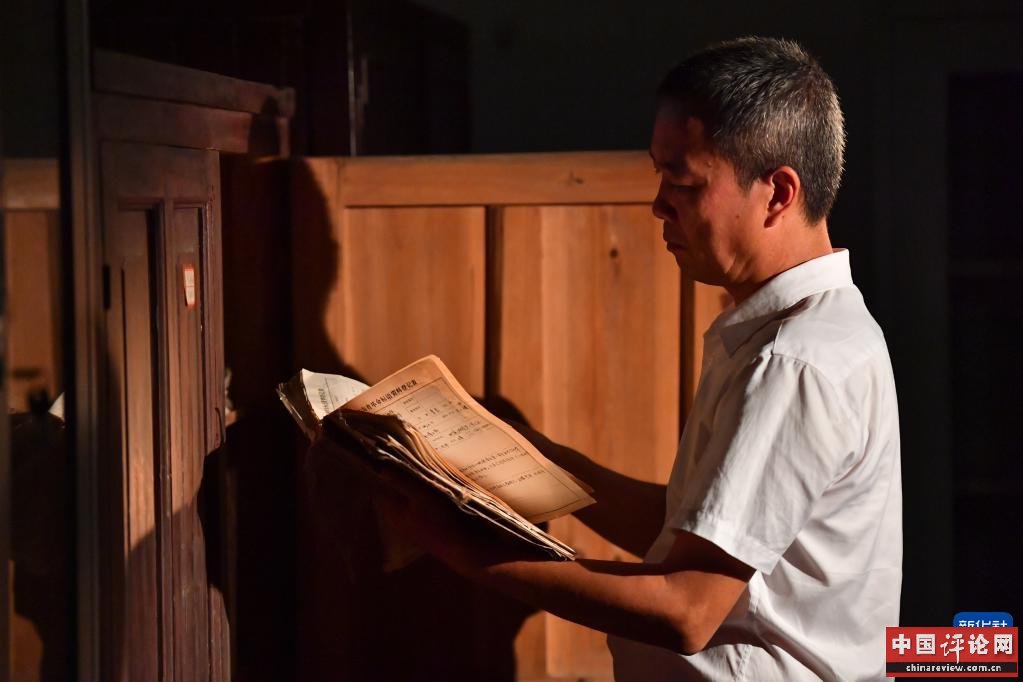

潘军平在湖南省炎陵县的红军标语博物馆查阅标语资料(8月26日摄)。新华社记者 陈泽国 摄 地处罗霄山脉深处的炎陵县,因交通不便、田地贫瘠,曾经贫困程度较深,2010年农民人均年纯收入仅2970元。 土地革命战争时期,人口不足8万的炎陵,有近3.8万人为革命献出宝贵生命。8年前,当精准扶贫的号角吹响,潘军平和许多党员干部都怀着同一种使命—— 这是一场告慰先烈的决战。 在扶贫工作队的帮助下,凌飞耀种下5亩黄桃,孩子顺利完成学业并参加工作。2017年,他成功脱贫,如今每年仅黄桃销售收入就有四五万元。 潘军平常常会想起,20余年前,在炎陵山水间,他和同事寻到一条条标语,有的年久脱落,有的字迹斑驳,可每一次,他总是心潮澎湃,仿佛看见写下标语的人就站在面前。 “从五十几个人发展到9000多万人,共产党为什么壮大?老百姓为什么跟着共产党走?”潘军平说,“因为我们一代代接力,一直在做同一件事,就是让人民过上好日子。”

黄诗燕在湖南省炎陵县霞阳镇考察黄桃种植业(2011年7月29日摄)。新华社发 为民谋福,鞠躬尽瘁。革命战争年代,炎陵先后有5任县委书记壮烈牺牲。2019年,时任中共炎陵县委书记黄诗燕殉职于脱贫攻坚一线。黄诗燕生前一心扑在黄桃扶贫产业上,被追授为全国优秀共产党员。 “共产党是为无产阶级饭吃衣穿屋住的党。”这是红军当年写在酃县十都镇晓东村一户农家的标语。黄诗燕曾在这条标语前久久驻足,他说:“这么多年,我们的初衷从没变过。”

在湖南省炎陵县仙坪村,潘军平(左)和脱贫户凌飞耀一起修剪黄桃树(8月26日摄)。新华社记者 陈泽国 摄 标语如誓言,一一兑现:炎陵成为湖南首批摘帽的国家级贫困县。如今,当地黄桃种植面积近10万亩,全产业链收入超20亿元,数万名桃农增收受益。

黄诗燕(中)在湖南省炎陵县的黄桃大会上推介炎陵黄桃(2017年7月28日摄)。新华社发 山水存浩气,血脉永相连。从浴血奋战,到求索小康,再到踏上新征程,共产党人的初心,永远炽热滚烫。 (责任编辑:佚名) |

高层论坛 | 省部长论坛 | 理论探索 | 强国论坛 | 党政建设 | 政策研究 | 军事纵横 | 区域发展 | 风云人物 | 时事观察 | 小康中国 | 海峡两岸 | 艺术纵横 | 文明时代 | 本站专访 | 房地产风云 | 外商投资 | 企业风云 | 城市评论 | 新闻评论 | 经济评论 | 时政论坛 | 国际论坛 | 民生论坛 | 深度看点 | 财经论坛 | 教育留学 | 传统文化 | 科技探索 | 母婴保健 | 征婚交友 | 时尚购物 | 评论电视 | 评论电台 | 民风民俗 | 国学儒风 | 妇女儿童 | 糖酒文化 | 航空航天 | 中评音乐 | IT数码 | 美食频道 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 黑龙江 | 湖南 | 安徽 | 山东 | 新疆 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 广西 | 甘肃 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 福建 | 贵州 | 广东 | 青海 | 西藏 | 四川 | 宁夏 | 海南 | 台湾 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 运动竞技 | 新硬件时代 | 消防应急 | 雄安新区 | 粤港澳大湾区 | 一带一路 | 物联网 | 欧洲频道 | 非洲频道 | 亚太聚焦 | 两会频道 | 澳洲频道 | 国际经济 | 美洲频道 | 财富领袖 | 晚霞溢彩 | 人社保障 | 特色小镇 | 互联网+ | 国际交流 | 科技创新 | 实业发展 | 网络金融 | 产业联盟 | 脱贫攻坚 | 投资发展 | 智慧城市 | 科技工业 | 会议专题 | 聚焦海外 | 新疆建设兵团 | 民政工会 |

墙上的密码,心中的誓言

时间:2021-09-26 10:25来源:新华网 作者:记者丁锡国、袁汝婷、 点击:

次

——红军标语见证不变初心

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:学习进行时丨这些人、事、地,蕴含伟大精神力量

- 下一篇:《百年革命家书》出版发行

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 精彩文章

-

- 《百年革命家书》出版发行

《百年革命家书》收录了张太雷、黄继光、郭永怀、孔繁森、许杏虎等100位革命英烈的家...

- 墙上的密码,心中的誓言

——红军标语见证不变初心...

- 学习进行时丨这些人、事、地,蕴含伟大精神力

这些人、事、地,蕴含伟大精神力量...

- 学习进行时丨习近平用这些名句礼赞英雄

习近平用这些名句礼赞英雄!...

- 奋斗的红旗永不褪色——大庆精神述评

在60多年的奋斗中,为国争光、为民族争气的爱国主义精神,独立自主、自力更生的艰苦创...

- 百年家书丨第一集《绝笔》

1930年,年仅30岁的邓恩铭,拖着沉重的病体,在狱中写下了这封给母亲的绝笔。...

- 《百年革命家书》出版发行

- 中央文献网

- 中国全国人大

- 中央统战部

- 中共中央党校

- 毛主席纪念堂

- 邓小平纪念馆

- 中国台湾网

- 中央档案馆

- 中央综治委

- 中央编制办

- 中国全国政协

- 最高人民法院

- 全国最高检

- 解放日报网

- 中国外交部

- 中国国防部

- 中共青年团

- 国家发改委

- 中国教育部

- 中国科技部

- 中国工信部

- 中国国家民委

- 中国公安部

- 中国监察部

- 中国民政部

- 中国司法部

- 中国社保部

- 中国国土部

- 中国环保部

- 中国住建部

- 中国交通部

- 中国铁道部

- 中国水利部

- 中国农业部

- 中国商务部

- 中国文化部

- 中国卫生部

- 国务院法制办

- 国务院新闻办

- 国务院扶贫办

- 国务院国资委

- 国家防腐局

- 中国人民网

- 中国新华网

- 中国经济网

- 中国政府网

- 中国网网站

- 中国光明网

- 中国日报网

- 美国美联社

- 俄通社塔斯社

- 法国新闻社

- 中国新闻网

- 中央联络部

- 紫 光 阁

- 中纪委监察部

- 路透社中文网

- 京东商城网

- 英国国通社

评论网版权所有 ,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号-1

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号-1